Apakah Seorang Perantau itu Berstatus Musafir?

Beberapa keringanan untuk musafir

Allah telah menetapkan hukum-hukum yang khusus berhubungan dengan perjalanan, sebagai bentuk keluasan dari-Nya dan keringanan untuk hamba-hamba-Nya, untuk menghilangkan kesempitan dan keberatan yang dialami musafir pada umumnya. Di antara hukum-hukum tersebut adalah:

- Mengusap kedua sepatu selama tiga hari tiga malam.

- Dianjurkan melakukan qasar salat Zuhur, Asar, dan Isya dengan melaksanakan salat-salat itu dengan dua rakaat saja apabila tidak sedang barmakmum kepada seseorang yang melakukan salat dengan empat rakaat.

- Boleh menggabung (jamak) salat antara Zuhur dengan Asar, atau Maghrib dengan Isya. Jamak salat itupun semakin dianjurkan apabila musafir dalam keadaan mobile dalam perjalanan.

- Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan mengganti puasa itu di hari-hari lain.

Dan hukum-hukum lainnya pada berbagai konteks yang sudah dikenal. Namun apakah hukum-hukum itu terus berlaku setelah si musafir telah tiba di tempat yang ditujunya?

Bermukim yang bagaimana yang menghentikan berlakunya hukum safar?

Orang yang berpindah ke suatu negeri untuk tinggal, mencari mata pencaharian dan bermukim di sana secara mutlak tanpa ada niat untuk kembali ke negeri asalnya, maka status safarnya telah berhenti sejak dia tiba di negeri tujuannya tersebut. Ini merupakan konsensus (ijma’) para Ulama.

Adapun orang yang bepergian ke suatu negeri untuk tinggal di sana selama waktu tertentu dan dia berniat untuk kembali kepada keluarganya, maka dia berada di salah satu dari dua situasi berikut.

- Dia merupakan orang yang sedang menanti urusannya selesai dan dia tidak memiliki rencana untuk tinggal dalam waktu tertentu. Dia berencana untuk tinggal di negeri itu hanya hingga beres urusannya atau pekerjaannya, atau mendapatkan pengobatan yang bisa jadi lama atau sebentar, atau hingga dia lepas dari tahanan, atau hingga dia mendapatkan izin untuk pulang ke negerinya, sedangkan dia tidak tahu pasti kapan dia akan kembali, apakah besok hari, ataukah setelah sepekan, atau setelah setahun.Hukum untuk orang yang situasinya seperti ini adalah dia berhak mengambil keringanan-keringanan yang terkait dengan hukum-hukum safar meskipun durasi tinggalnya lama. Ini merupakan pendapat mayoritas Ulama, di antaranya Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan merupakan salah satu pendapat Asy Syafii. Sebagai dalil dari pendapat ini adalah tindakan Baginda Nabi (semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau) pada peristiwa Fathu Makkah dan Perang Tabuk. Demikian juga tindakan sejumlah orang sahabat Nabi pada peperangan yang mereka ikuti. Bahkan, At Tirmizi (semoga Allah limpahkan rahmat kepada beliau) berkata dalam bukunya, Sunan At Tirmizi, “Seluruh ulama berkonsensus bahwa seorang musafir itu boleh melakukan qasar selama dia tidak memutuskan untuk bermukim walaupun dia menunggu selama bertahun-tahun.” (2/431)Di sisi lain, para Ulama berbeda pendapat mengenai status orang yang bepergian itu apabila dia memperkirakan bahwa urusannya, pengobatannya, atau kondisi yang mencegahnya dari perjalanan pulang itu bisa jadi menghabiskan masa tinggal yang panjang (yang dapat memutus status safar) tetapi setiap hari dia menunggu waktu untuk pulang ke negeri asalnya.Pendapat yang unggul dari berbagai pendapat Ulama dalam hal ini adalah bahwa hukum bolehnya mengambil rukhsah itu tetap berlaku walaupun si musafir memperkirakan bahwa masa tinggalnya di negeri rantau itu bisa jadi sangat lama, asalkan si musafir tidak tahu pasti kapan keperluannya di negeri itu akan selesai.

- Dia merupakan orang yang menetap di suatu negeri dengan status tinggal yang terbatas untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya: melakukan pekerjaan tertentu selama beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun. Contoh lainnya: studi di universitas dan perguruan tinggi, atau menghadiri pelatihan selama waktu tertentu yang jelas, dan sebagainya. Adapun hukum untuk situasi ini adalah sebagai berikut.

- Mayoritas Ulama termasuk Imam yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafii, dan Ahmad) menyatakan bahwa pada situasi ini, kebolehan mengambil keringanan pada hukum-hukum safar tidak berlaku lagi apabila masa tinggalnya melebihi batas jumlah hari tertentu –tapi para ulama itu berbeda pendapat mengenai berapa batas jumlah hari itu– dan sang musafir itu menjadi berstatus mukim secara hukum dan tidak boleh lagi dia mengambil keringanan hukum pada safar.

- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, dan sebagian Ulama kontemporer berpendapat bahwa pada situasi ini dia boleh mengambil keringanan pada hukum-hukum safar secara mutlak meskipun masa tinggalnya lama asalkan dia tidak berniat untuk menjadi penduduk tetap pada negeri itu dan tidak kembali pada negerinya yang semula.

Pendapat yang unggul adalah pendapat yang pertama, pendapat mayoritas Ulama, yang membatasi jumlah hari. Ini berdasarkan hal-hal berikut.

- Firman Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi:

فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ

“Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu (sebagaimana biasa).” (QS. An-Nisa’ 4: 103)

Ketika Allah telah mensyariatkan meringkas salat secara jumlah dalam perjalanan (dengan bolehnya memendekkan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat) dan bolehnya meringkas salat secara tatacara dalam keadaan takut (dengan bolehnya salat sambil berjalan atau berkendaraan), Allah lalu berfirman sebagai komentar atas dasar salat itu:فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ

“(Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu (sebagaimana biasa).”

Ayat ini bermakna bahwa apabila telah hilang ketakutan kalian, maka laksanakanlah salat dengan tata cara yang sempurna. Dan apabila telah selesai perjalanan kalian, maka laksanakan salat dengan rakaat yang sempurna.Hal ini karena sebelum ayat ini terdapat ayat

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ

“Dan apabila kamu bepergian di Bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar sholat.”

Ayat ini mengikat bolehnya qasar dengan kondisi bepergian. Konsekuensi logisnya, qasar itu tidak boleh bagi orang yang sudah selesai bepergiannya. Konsekuensi logis ini telah digariskan pada ayat 103 di atas, yakni Firman Allahفَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً

“Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu (sebagaimana biasa).”

Ayat ini telah mewajibkan orang-orang mukmin untuk melaksanakan salat dalam kondisi itmiknan (merasa aman), yakni diamnya badan tanpa gerakan dan tenteramnya hati tanpa rasa takut.

Dengan demikian jelas bahwa bolehnya qasar itu selesai pada saat berhentinya perjalanan di muka bumi, yakni pada kondisi yang disebut pada ayat ini dengan itmiknan. Adapun keadaan musafir yang menjadi penduduk tetap, yakni menjadikan negeri tempat tujuan itu sebagai tanah airnya, maka hal itu kondisi yang lebih dari sekedar berhentinya perjalanan. Maka ketika seorang muslim telah selesai perjalanannya dan dia telah menetap, dia harus melaksanakan salat secara sempurna (tanpa qasar) selama tidak ada kondisi baru yang lain. Apabila muncul kondisi baru, hukumnya pun mengikuti kondisi itu secara proporsional tanpa berlebihan.

Ibnu Abdil Barr berkata, “Pada dasarnya, setiap orang yang menetap wajib melaksanakan salat secara sempurna kecuali apabila ada kondisi khusus yang ditetapkan oleh sebuah Hadits atau Ijma’, dan memang Hadits telah menggariskan kondisi itu dengan kadar tertentu. Maka barang siapa yang menambah kadar kondisi itu, dia harus melaksanakan salat dengan sempurna.” (Al Istizkar 2/247)

- Larangan Nabi saw (semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau) kepada para sahabat dari golongan Muhajirin untuk tinggal di Makkah lebih dari tiga hari:Rasulullah saw bersabda,

ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ

“Tiga hari bagi Muhajir setelah berangkat dari Mina (selesai ritual Haji).” (riwayat Al Bukhari nomor 3718)

Dalam riwayat Muslim (nomor 1352) disebutkan “seolah beliau mengatakan: tidak lebih.”Ibnu Hajar berkata, “Fikih dari hadits ini adalah bahwa menetap di Makkah pada saat itu adalah haram bagi orang yang telah berhijrah dari Makkah sebelum peristiwa Fathu Makkah (yakni Muhajirin). Meski demikian, menetap di Makkah itu dibolehkan bagi seseorang dari kalangan Muhajirin yang bermaksud untuk melaksanakan haji atau umrah setelah merampungkan ritual ibadahnya, tetapi bolehnya menetap itu hanya selama tiga hari, tidak lebih. Dengan ketentuan inilah Nabi saw berada di Makkah untuk berbela sungkawa atas Sa’ad bin Khaulah yang wafat di Makkah. Dari ketentuan ini pula diambil simpulan hukum bahwa menetap selama tiga hari itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari status musafir.” (Fathul Bari 7/267)

- Larangan Umar ra (semoga Allah ridha terhadap beliau) kepada orang-orang Yahudi yang datang ke Madinah untuk berdagang untuk tinggal di Madinah lebih dari tiga hari. Al Baihaqi telah mempublikasikan hadits dari Aslam, yang merupakan maula (orang yang dulunya budak kemudian dimerdekakan) Umar bin Khattab ra bahwa Umar telah menetapkan peraturan untuk orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi di Madinah bahwa mereka boleh tinggal di Madinah selama tiga malam untuk berdagang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang boleh menetap lebih dari tiga malam itu. (Sunan Al Baihaqi 5662).Hal ini karena dengan tinggal lebih dari tiga hari, mereka menyerupai penduduk yang bermukim. Padahal, Nabi saw telah memerintahkan untuk mengeluarkan dan mengusir mereka dari Madinah.Asy Syafii rh (Semoga Allah memberi beliau rahmat) mengatakan, “Perkataan Rasulullah saw itu seperti merupakan batas status safar dan apa yang melebihinya merupakan bermukim.” Umar ra pernah mengusir Ahluz Zimmah (Yahudi atau Nasrani yang berdamai dengan umat Islam) dari Hijaz dan menetapkan tiga hari untuk setiap orang yang datang dari mereka. Maka apa yang ditetapkan Umar itu mirip dengan sifat yang diberikan dalam As Sunnah. (1/215)

- Fatwa para sahabat yang memberikan batas waktu. Di antaranya:

- Abdullah bin Umar ra pernah berkata, “Aku salat dengan salatnya seorang musafir selama aku tidak berniat untuk bermukim lama, walaupun hal itu menahanku selama 12 malam.” (Al Muwaththa’ 343)

- Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, “Rasulullah saw tinggal selama 19 hari seraya mengqasar salat. Maka kami pun apabila bepergian selama 19 hari, kami melakukan qasar, dan apabila lebih dari 19 hari, kami laksanakan salat dengan sempurna (tanpa qasar).” (Al Muwatta’ 1030)

- Adapun yang diriwayatkan dari para sahabat bahwa mereka mengambil keringanan hukum safar dalam jangka waktu yang lama, baik dalam peperangan atau yang lain, maka sebagaimana kata Ibnu Abdil Barr, “Hal itu kemungkinannya adalah bahwa masing-masing dari mereka itu tidak ada yang berniat untuk tinggal untuk masa waktu yang lama itu. Kondisi mereka itu sama seperti orang yang mengatakan, ‘Aku akan keluar dari negeri ini hari ini, atau mungkin aku akan keluar besok.’ Kalau demikian, maka dalam situasi ini tidak ada rencana pasti untuk bermukim.” (At Tamhid 11/184).

Akan tetapi, semua ini merupakan atsar-atsar yang menunjukkan golongan pertama, yaitu orang yang menetap sambil menunggu selesainya keperluannya tanpa dapat memastikan berapa lamanya. Sedangkan di sini kita tidak sedang membahas golongan ini.

- Pendapat mayoritas Ulama itu (yang menetapkan adanya batas waktu tertentu) tidak diketahui ada penentangnya pada kalangan generasi-generasi awal. Bahkan ketika Ishaq bin Rahawaih menyebutkan dan mendukung pendapat ini, beliau mohon maaf karena terlambat menyatakannya, padahal para Ulama berbagai negeri telah sepakat mengenai padanya batasan masa menetap.Dalam buku Al Ausat karya Ibnul Munzir (7/150) disebutkan sebuah pendapat, yang dalam topik ini merupakan pendapat kesepuluh, yang disebutkan oleh Ishak bin Rahawaih. Ishaq berkata, “Golongan lain, yang merupakan golongan minoritas, mengatakan bahwa keringanan salat seorang musafir itu berlaku selama engkau belum kembali kepada keluargamu, kecuali apabila engkau menetap di sebuah negeri yang di sana ada istrimu dan hartamu. Kalau seperti itu, maka negeri itu statusnya sama seperti tanah airmu.” Ishaq bin Rahawaih pun menyebutkan atsar-atsar yang dapat digunakan sebagai dalil atas pendapat ini. Ibnul Munzir lalu mengatakan, “Karena adanya khabar-khabar (atsar-atsar) ini, Ishaq pun mendukung pendapat ini, yang disebutnya pendapat kesepuluh. Ishaq pun mengungkapkan menyesalkan keterlambatannya dalam mendukung pendapat itu sebab para Ulama di berbagai wilayah telah bersepakat mengenai batasan waktu tertentu (untuk safar). Di antara yang menjadi kesepakatan mereka adalah batas waktu 20 malam.“

Kondisi pelajar perantau

Pelajar Perantau merupakan orang yang menetap di negeri tempat studi dalam jangka waktu yang panjang yang panjangnya sudah diketahui sejak awal. Karena itu, baginya berlaku hukum-hukum bagi orang yang bermukim dan baginya tidak berlaku keringanan terkait safar menurut mayoritas Ulama termasuk Imam yang empat, berdasarkan dalil-dalil yang telah dibahas sebelumnya.

Selain itu, pelajar perantau memiliki banyak fasilitas yang sungguh mencerminkan makna menetap dan stabil, yang fasilitas ini tidak dimiliki orang lain yang melakukan safar yang lama tapi dengan status lain, misalnya untuk rekreasi, wisata, dan sebagainya. Bentuk-bentuk fasilitas itu di antaranya sebagai berikut.

- Dia bisa menyewa tempat tinggal di negeri rantaunya dan bisa jadi dia melengkapinya dengan perabot rumah setelah dia mengosongkan rumahnya sendiri yang ada di negeri asalnya kalau dia punya rumah.

- Dia bisa membeli mobil di negeri itu, dan bisa jadi dia telah menjual mobilnya di negeri asalnya atau sudah memberikan mobil itu kepada salah satu kerabatnya.

- Dia bisa membuka akun bank dan menyiapkan keperluan-keperluannya untuk melakukan transaksi keuangan di sana.

Sebagai kesimpulan, seorang pelajar perantau itu berstatus penduduk tetap di negeri tempat dia studi. Keringanan hukum-hukum safar tidak berlaku baginya sejak tibanya di negeri itu. Ini merupakan pendapat mayoritas Ulama dengan dalil Al Quran, As Sunnah, dan fatwa-fatwa para sahabat.

Demikian pula, ketika dia pulang kepada keluarganya dan tanah airnya di musim liburan, tidak ada sedikitpun keringanan hukum-hukum safar yang berlaku baginya.

Dia boleh mengambil keringanan hukum-hukum safar itu hanya pada saat perjalanannya dan perpindahannya ke tanah airnya atau perpindahannya ke negeri tempat dia studi. Apabila dia telah tiba, keringanan itu tidak berlaku lagi.

Durasi safar yang menghentikan status hukum safar

Para Ulama berbeda pendapat mengenai batasan durasi bagi seorang musafir apabila dia telah berniat untuk tinggal, yang dengan durasi itu status hukum safarnya berhenti. Di antara pendapat yang paling populer adalah sebagai berikut.

- Pendapat yang menyatakan bahwa apabila seseorang berniat tinggal selama empat hari, dia harus menyempurnakan salatnya (tidak qasar), tapi apabila dia hendak tinggal tiga hari, dia melakukan qasar. Ini merupakan pendapat mayoritas Ulama, termasuk Ulama mazhab Maliki, Ulama mazhab Syafii, dan sebuah pendapat di kalangan Ulama mazhab Hanbali.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat apakah hari saat masuk ke tempat tinggal baru dan hari saat keluar diperhitungkan dalam empat hari itu atau tidak. Ada yang memperhitungkan, dan ada yang tidak. - Pendapat yang menyatakan bahwa apabila seseorang hendak tinggal dalam waktu 21 salat fardhu, maka dia wajib menyempurnakan salatnya tanpa qasar. Apabila kurang dari 21 salat itu, dia boleh melakukan qasar. Ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan Ulama mazhab Hanbali.

- Pendapat yang menyatakan bahwa apabila seseorang berniat untuk tinggal selama 15 hari, dia wajib menyempurnakan salat tanpa qasar. Apabila kurang dari 15 hari, dia melakukan qasar salat. Ini merupakan pendapat Ulama mazhab Hanafi.

Pendapat yang unggul adalah pendapat mayoritas Ulama yang menyatakan bahwa status hukum safar berakhir bagi orang yang berniat untuk untuk tinggal selama lebih dari tiga hari. Dalil pendapat ini adalah sebagai berikut.

- Sebuah hadits yang sahih yang memuat larangan Nabi (semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau) kepada para sahabat Muhajirin untuk tinggal di Makkah selama lebih dari tiga hari, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, itu merupakan ketentuan pembatas yang memisahkan antara status musafir dengan status mukim (penduduk tetap).

- Sebuah larangan dari Umar yang sesuai dengan hadits tersebut yang melarang para pedagang Yahudi dan Nasrani untuk berada di Madinah selama lebih dari tiga malam.

- Tiga hari merupakan durasi yang paling lama yang diriwayatkan dalam hadits sahih bahwa di dalamnya Nabi saw melakukan qasar salat dengan terlebih dahulu mengetahui lamanya dan meniatkannya sebelumnya. Tiga hari itu merupakan durasi tinggal beliau di Makkah ketika tiba untuk berhaji. Beliau tiba di Makkah pada hari keempat (bulan Zulhijjah), lalu salat Zuhur di sana, lalu tinggal di sana pada hari kelima, keenam, dan ketujuh, lalu keluar dari Makkah pada hari kedelapan, yaitu hari Tarwiyah, menuju Mina lalu salat zuhur di Mina.

An Nawawi berkata, “Di dalam hadits itu terdapat dalil bahwa seorang musafir apabila telah berniat untuk tiggal selama kurang dari empat hari selain hari masuk dan hari keluar, dia dapat mengqasar salat. Selain itu, terdapat dalil bahwa tinggal selama tiga hari itu bukanlah bermukim, sebab Nabi saw dan para sahabat Muhajirin tinggal selama tiga hari di Makkah. Hal ini menunjukkan bahwa tinggal selama tiga hari itu bukanlah bermukim menurut syara’.” (Syarah Muslim 5/203)

Allah telah mensyariatkan hukum-hukum yang khusus bagi seorang musafir sebagai bentuk kelapangan dan kasih sayang dari Allah. Adapun seorang pelajar perantau, dia berstatus orang yang bermukim di negeri tempat studinya. Hukum-hukum yang khusus untuk safar tidak berlaku baginya sejak dia tiba di negeri itu. Ini merupakan pendapat mayoritas Ulama, di antaranya empat orang Imam (Abu Hanifah, Malik, Asy Syafii, dan Ahmad) dan lain-lain. Apabila perantau tersebut pulang mengunjungi keluarganya, dia kembali ke tanah airnya. Maka itu berarti dia berstatus warga negara sehingga dia tidak boleh mengambil keringanan apapun dari hukum-hukum safar.

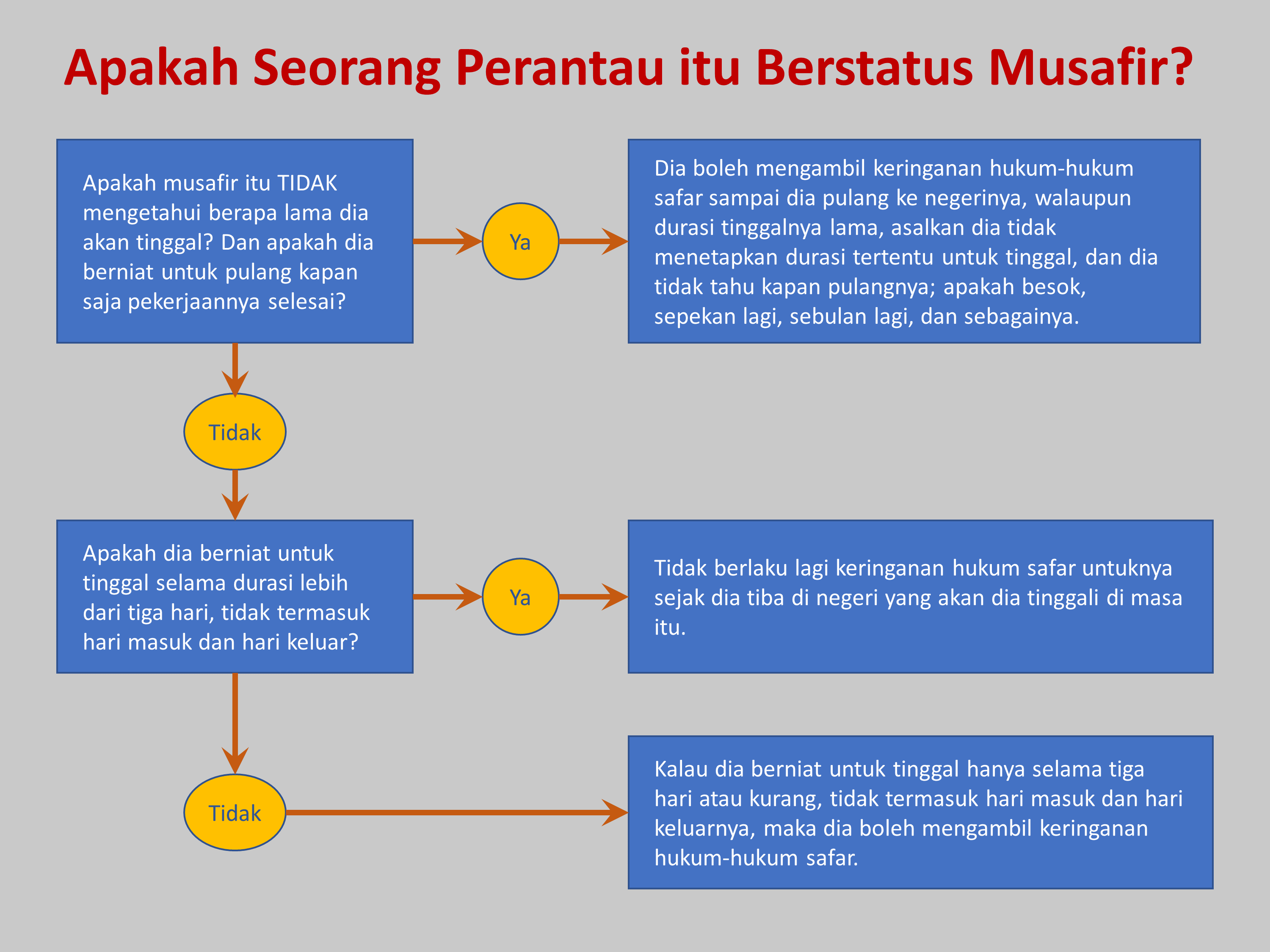

Apabila orang yang bepergian itu tidak mengetahui berapa lama lagi dia akan terus tinggal di negeri itu, dan tidak tahu kapan akan kembali ke tanah airnya, maka boleh baginya mengambil keringanan hukum-hukum safar, walaupun durasi tinggalnya sangat lama. Apabila seorang musafir telah berniat untuk menjadi tinggal di suatu negeri selama lebih dari tiga hari selain hari masuk dan hari keluar, maka tidak berlaku lagi baginya keringanan hukum safar dan dia telah berstatus penduduk tetap.

Referensi

Buku دَلِيْلُ الْمُبْتَعَثِ الْفِقْهِيّ yang diterbitkan oleh fikhguide.com, yang diasuh oleh Syaikh Fahd bin Salim Bahammam, seorang pakar fikih Saudi Arabia.

Artikel dalam Bahasa Arab dapat diakses di sini.

Penerjemah: Abdur Rohman; Editor: Ustadz Jailani Abdul Salam, Lc., MA.